Die Mitglieder der SEHAG-Forschungsgruppe trafen sich zum diesjährigen Geländemeeting im Kaunertal.

Nachdem die verschiedenen Arbeitsgruppen am Mittag des 28. Juni an der gemeinsamen Unterkunft angelangt waren, ging es zunächst um Wartungsarbeiten an der Klimastation, die auch zu Diskussionen der Vegetationsentwicklung und der Formungsdynamik auf den rechtsseitigen Lateralmoränen des Gepatschferners genutzt wurden. Parallel beflogen Mitglieder der Eichstätter Arbeitsgruppe das Fernergrieß mit der neuen RTK-Drohne, um die Basis für neue Kartierungen und Digitale Höhenmodelle in diesem Teilgebiet zu legen.

Am zweiten Tag traf sich die Gruppe mit Dr. Johannes Schöber von der TIWAG, der uns die Messeinrichtungen am Pegel Gepatschalm zeigte, und dem wir uns zu den Forschungsarbeiten im SEHAG-Projekt austauschten.

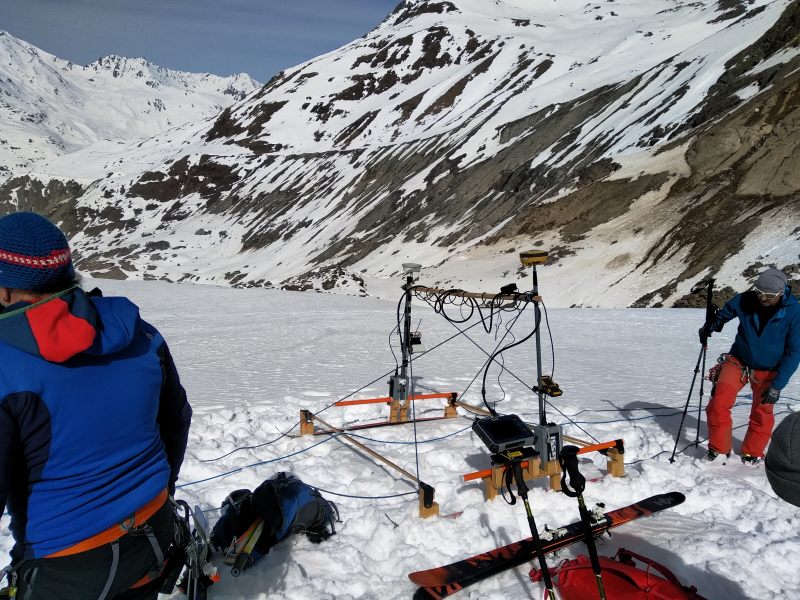

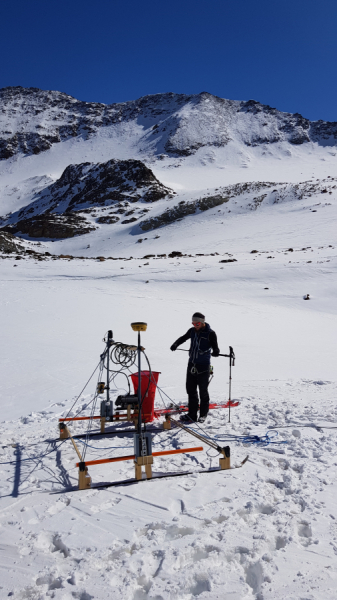

Von besonderem Interesse waren dann die ersten Testmessungen mit dem neuen NORBIT-Fächerecholot der Eichstätter Arbeitsgruppe. Dieses war mit der zweiten Phase der SEHAG-Forschungsgruppe erfolgreich beantragt und beschafft worden, um die Tiefe und die Beschaffenheit eines See- oder Meeresgrundes oder eines Flussbetts mit hoher Auflösung und Genauigkeit bestimmen zu können. Der Testmessung vorausgegangen waren aufwändige Vorbereitungsarbeiten wie der Bau von Halterungen und die Zusammenstellung der Technik für die genaue Lokalisierung der Messeinrichtung mittels GPS und Inertialsensoren. Florian Haas, der all diese Arbeiten in den vergangenen Wochen durchgeführt hatte, ließ am Morgen des 30. Juni das Schlauchboot zu Wasser. Die Testmessung war erfolgreich, wie der erste Blick auf die Daten zeigte. Wie die Punktwolken aus der luftgestützten LiDAR-Vermessung müssen diese nun noch prozessiert werden, bis wir zum ersten Mal ein detailliertes Unterwasser-Geländemodell betrachten und analysieren können. In Kombination mit der Geländeoberfläche vor Bau des Gepatschstausees ermöglichen diese Daten beispielsweise die Quantifizierung des Sedimentvolumens, was sich seit Inbetriebnahme im See abgelagert hat, und der durchschnittlichen jährlichen Sedimentfracht aus dem Einzugsgebiet, in dem die Teilprojekte der SEHAG-Forschungsgruppe die Klimawandelfolgen detektieren, verstehen und in Zukunft auch prognostizieren wollen.

Der zweite Tag wurde zudem noch für Installations- und Reparaturarbeiten an den hydrologischen Messeinrichtungen des Münchener SEHAG-Teilprojekts sowie für einen Besuch der Gletscherstirn des Gepatschferners genutzt. Immer wieder zeigt sich, dass die Kartierungen und Modellierungen am besten mit Geländebefunden ergänzt werden sollten…

Am letzten Tag zog man sich wetterbedingt in den Gruppenraum des Hotels zurück und besprach die anstehenden Geländearbeiten, zukünftige Treffen sowie das Vorhaben, die Hauptergebnisse der SEHAG-Forschungsgruppe in einer open-access-Veröffentlichung zu publizieren.